世界で一人だけのしっぽ学研究者

しっぽを専門に研究をする、世界で一人だけの「しっぽ学」の研究者がいる。京都大学白眉センターの東島沙弥佳特定助教だ。東島さんは、しっぽを知ることが、私たち人間のなりたちを解明する重要な鍵になるのだと言う。しっぽと言えば、イヌやネコのしっぽからニホンザルのしっぽ、サソリのしっぽや昆虫のしっぽなど色々なタイプが思い浮かぶが、まずはしっぽの定義について、話を聞いた。

しっぽの使い方に注目!動物園歩き

動物のしっぽには、さまざまな形があるが、しっぽの使い方に注目すると、動物の行動の意味がみえてくるという。東島さんと京都市動物園を訪れ、ワオキツネザル、フサオマキザル、シロテテナガザルなどを見ながら、しっぽにフォーカスした解説を聞いた。しっぽは動物の運動に関わるだけでなく、群れの中での順位を示すコミュニケーション手段や、性的アピールにも使われるという。

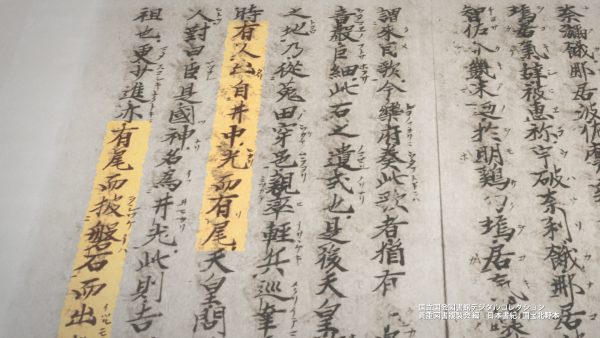

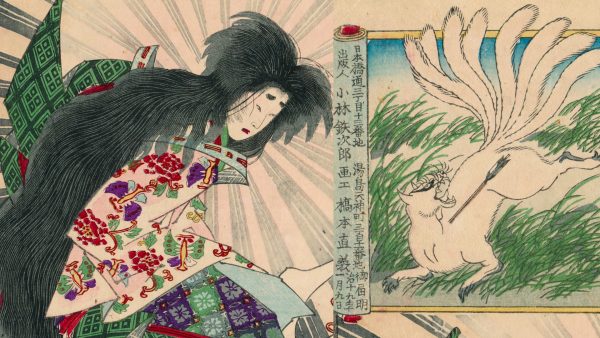

しっぽだらけの神話や歴史書

古代中国の地理書から、ギリシャ神話、そして日本の民話まで、登場する鬼神、怪物、神獣、妖怪が持つしっぽが、重要なモチーフとなる話は枚挙にいとまがない。人文学研究のバックグラウンドも持つ東島さんが、いま一番興味深いしっぽの文化表現だと考えているのは、しっぽの生えた人間、有尾人だ。なんと、世界でもっとも古い有尾人の記録は、日本最古の歴史書「日本書記」にあるというのだ。どんな記述なのか?本当にしっぽが生えていたのか?その見解を聞いた。

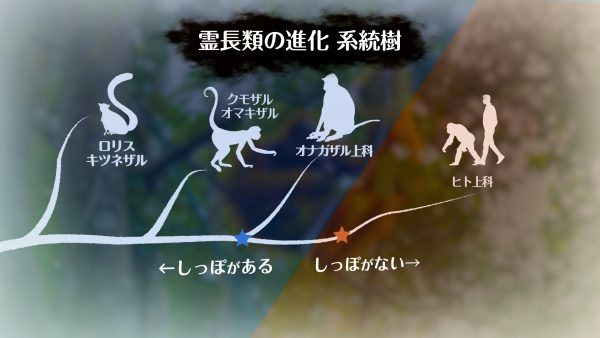

ヒトはいつ、なぜしっぽを失ったのか

脊椎動物の世界では、しっぽは不可欠に思われるほど大活躍している。そうなると不思議なのは、使用用途がないほどしっぽが短くなった動物や、ヒトや霊長類のようにしっぽが無くなった動物だ。「ヒトのしっぽ喪失」を説明する仮説には今どんなものがあるのか?「直立二足歩行との関係説」や「ぶら下がり運動適応説」といった否定された仮説から、最新の仮説「緩慢運動への適応説」まで、解説を聞いた。東島さんはいま、化石に頼らない別角度からしっぽ喪失の謎に迫る手段として、コアラのお尻に注目しているという。

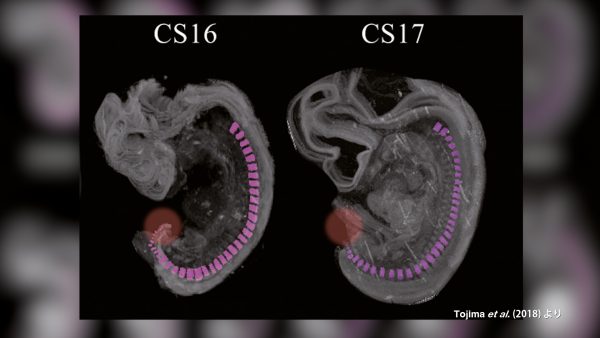

ヒトは2度、しっぽを失う

「ヒトは2回もしっぽを失くしています」と東島さんは話を切り出した。1回目は、何千万年も前の進化の過程で、そして2回目は、母体の中での発生過程でだという。ヒトの個体発生のごく初期にあたる胚子期という時期に、一時的にしっぽが作られることはこれまでも知られていた。そのしっぽが、40週もあるヒトの妊娠期間のうちの、たった二日間の間に縮んで失くなってしまう現象、「尾部退縮」が起きていることを東島さんは突き止めた。

主な取材先

東島 沙弥佳さん(京都大学 白眉センター)