基礎研究の現在

残念ながら2024年の科学分野のノーベル賞発表に、日本人の名前はなかった。これまで日本人のノーベル賞受賞者数は28人で、世界第7位の多さだ。特に2000年代序盤に受賞が続いたのは、1980~1990年代までの、科学研究への大きな資金投与がもたらした実りだと言われている。だが、「世界で注目度の高いトップ10%の論文数」では、日本は2023年に過去最低となる13位へと沈み、研究力の落ち込みが激しい状況だ。その原因は、国などからの研究資金の減少、不安定な雇用と研究環境、さらには暗黙裡に求められる行き過ぎた成果主義などにあると言う。

基礎研究支援プログラム「サントリーSunRiSE」

そんな中、民間による総額5億円の基礎研究支援プログラム、「サントリーSunRiSE」が進行している。サントリー生命科学財団によるもので、採択された10名の若手研究者の独自性あふれる基礎研究に、1人当たり年間1000万円の研究助成金を5年間にわたり支給するものだ。その特徴は、「その研究が将来どんな役に立つのか?」という成果主義をとらず、「知的好奇心に溢れ、審査委員を唸らせる独自路線の研究」を支援するという点だ。サントリー生命科学財団の内田雅昭さんによると、他の研究助成と異なり、研究計画が遅れたり実験が失敗したりしても、助成金が減額されることなどはなく、自由に研究を続けられるものだと言う。

「日本の基礎研究の危機」座談会

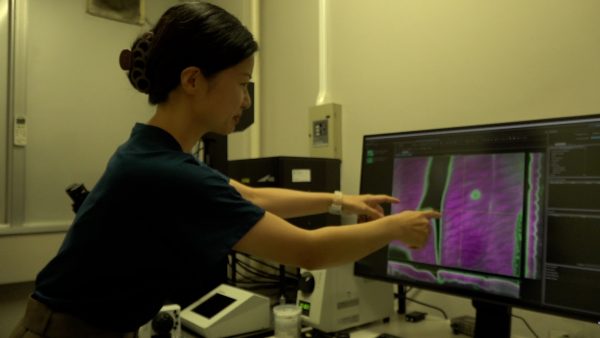

2024年9月、京都で「日本の基礎研究のいま」を語り合う、科学者たちによる座談会が開かれた。参加したのは、基礎研究支援プログラム「サントリーSunRiSE」総勢10名の採択研究者の中の3名だ。1人目は、昆虫の外骨格「クチクラ」の並外れた立体構造の研究をする、千葉大学大学院の田尻怜子准教授。2人目は、女王アリのお腹の中でなんと10年以上も長期貯蔵されるアリの精子の研究をする、甲南大学の後藤彩子准教授。3人目は、記憶をもち、しかも高速で動ける不思議な植物の研究をする、埼玉大学大学院の豊田正嗣教授だ。そしてその3人の研究者の話を聞いていくファシリテーターが、大阪大学大学院の近藤滋教授だ。近藤教授は、世界で最初に生物の縞模様の謎を解き明かした研究者で、サントリーSunRiSEでは審査委員のひとりも務めた。座談会の収録時間は3時間にもおよび、リアルな研究現場のエピソードを交えながら、基礎研究に賭ける研究者の熱い思いが語られる貴重な機会となった。

主な取材先

近藤滋さん(大阪大学大学院)

後藤彩子さん(甲南大学)

豊田正嗣さん(埼玉大学大学院)

田尻怜子さん(千葉大学大学院)

内田雅昭さん(サントリー生命科学財団)