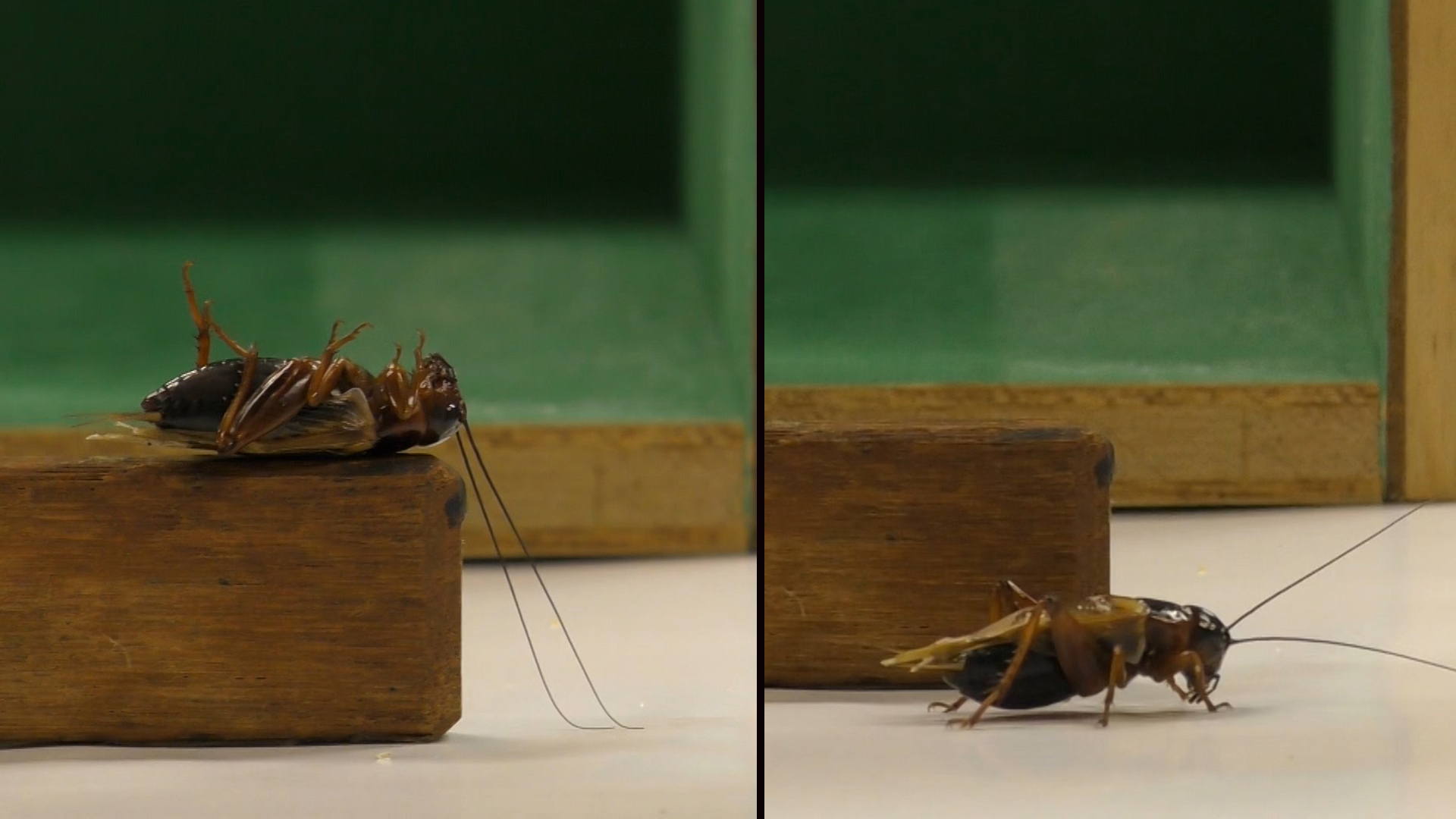

「死んだふり」で生き残る!?

生命の危機を回避する為の行動として、「死にまね=擬死」は、人間においては現実的ではないが、昆虫や魚類・両生類・爬虫類・鳥類・哺乳類のあいだでは広く捕食者から逃れる防御行動として用いられている。この行動は捕食者から逃れるだけでなく、抵抗する際の無駄なエネルギー消費や負傷を避ける意味でも、対捕食者戦略として有効に働いていると北海道大学の西野浩史助教は言う。

擬死の起源と不動化の謎

北海道大学の西野浩史助教は、ニュージーランドに棲息し原始的な巨大キリギリスであるウェタが擬死をすることなどから、哺乳類が繁栄する前の恐竜全盛期からすでに「擬死」が有効な防御行動として機能していたと推測する。西野助教は「擬死」において体がまったく動かない状態へと硬直する「不動化」のメカニズムに迫るため、昆虫のフタホシコオロギを使ったある研究を進めていた。

擬死中の筋肉の特殊な動き

擬死中のフタホシコオロギの呼吸運動の様子を調べると、興味深い現象が浮かび上がってきた。擬死による体の不動化が始まる直前に、コオロギの大腿部ではある特殊な筋活動が起きており、これによってコオロギは条件反射的に擬死に陥っているというのだ。さらに擬死中のコオロギの覚醒レベルはあきらかに低下していることも観察され、この研究は将来的に、昆虫のような単純な神経系をもつ動物にも、意識のようなものがあるのかを探る研究モデルになると西野助教は考えている。

「ファーブル昆虫記」に始まった擬死研究

生き物の「擬死」に関しての科学的な最初の記述は、ファーブル昆虫記で有名なアンリ・ファーブルによる、ゴミムシダマシの擬死の観察だ。それ以降、擬死についての科学研究は進展がなかった。そんな中、岡山大学の宮竹貴久教授は25年前、アリモドキゾウムシという昆虫の死にまねが、非常に独特な姿勢をとっていることに興味を持ち、研究を始めた。

擬死は進化において適応的か?

擬死することは、生物にとって最も重要な生存や繁殖において、本当に有利な形質なのだろうか。それを調べるため、宮竹教授はコクヌストモドキという昆虫を20年にわたり研究室内で交配させ育種を重ねた。一匹ずつ擬死する長さを計測し、それをもとにかけ合わせていくものだ。「死にまねをするコクヌストモドキ」と「死にまねをしないコクヌストモドキ」とを育種によって作る、いわば進化の模擬実験だ。そしてこの2つの系統がいるシャーレに、コクヌストモドキの捕食者であるハエトリグモを入れて観察をすると、ある面白い現象が確認された。

死んだふりを制御する遺伝子群を発見!

コクヌストモドキにおいて、「擬死する・擬死しない」を決める体内物質に宮竹教授は迫っていた。そこで、コクヌストモドキの脳を摘出して解析すると、われわれヒトの脳にも発現する「ドーパミン」が見つかり、その発現量によって「擬死する・擬死しない」が左右されていた。さらに、それぞれの系統からRNAを抽出して次世代シーケンサーを使って調べると、ドーパミンの発現におおきく関わる遺伝子群に518におよぶ差異がみつかったのだ。ヒトのドーパミン異常に関する疾患には、パーキンソン病等もあり、この研究は今後の応用に期待ができるという。

主な取材先

北海道大学 西野 浩史さん

岡山大学 宮竹 貴久さん