生物=柔らかい機械

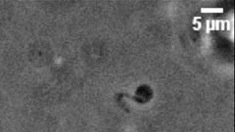

機械工学を専門とする、東京大学の竹内准教授は、生物を柔らかい機械と捉え、人工的に細胞をつくる研究をしている。研究室で生まれた人工細胞膜と微生物のべん毛を組み合わせることで、「動く人工細胞」が誕生した。この動く人工細胞は果たして生物といえるのだろうか?

生物の定義「自己複製」「代謝」「外界との境界」

19世紀半ばまで、微生物のような小さな生物は、植物や土から自然発生すると考えられていた。細菌学者パスツールはこの考えを覆す実験を行い、生物を生むのはやはり生物であると主張したが、これは生物の定義のひとつ「自己複製」の営みそのものだった。生物の定義から見えてくる、生物を生み出すために必要なものとは何なのか?

試験管の中のタンパク質製造工場

生物の設計図であるDNA。そこから生み出されるタンパク質がすべての生命活動を支えている。東京大学の上田教授は、DNAが材料さえあれば自動的にタンパク質をつくり出す機械であることに着目し、世界で初めてDNAを利用したタンパク質製造工場を試験管の中につくることに成功した。1年後にはヒトを構成する数万種のタンパク質を合成することすら可能だという。

アミノ酸20種ルールを破れ!

地球の全生物は、20種のアミノ酸だけを使ってDNAからタンパク質をつくるルールの中で生きている。合成生物学を専門とする東京工業大学の木賀准教授は、21種のアミノ酸を使う事のできる生物をつくり、地球生物のルールから外れた新しい生物を創ることに成功した。アミノ酸20種ルールは進化の過程でたまたま獲得したものに過ぎず、生命の必須条件ではないことを示しているという。

コンピュータの中の生物?

理化学研究所の高橋チームリーダーは、細胞内のタンパク質の活動をまるごとシミュレーションする研究に挑んでいる。研究が進めば、人工細胞の設計に役立つかもしれないという。さらに、コンピュータの中で細胞を完全にシミュレーションすることができれば、それは一種の生命が誕生したと言えるのではないかという。

主な取材先

竹内 昌治さん(東京大学)

小林 憲正さん(横浜国立大学)

萩谷 昌己さん(東京大学)

上田 卓也さん(東京大学)

木賀 大介さん(東京工業大学)

高橋 恒一さん(理化学研究所)