科学から“ものづくり”へ広がるスパコン利用

事業仕分けで注目を集めたスーパーコンピュータ。ノーベル賞受賞者ら多くの科学者が、抗議声明を発表し、予算の凍結は回避された。スパコンは気候予測などの科学分野での利用がよく知られているが、2000年以降は産業分野に広がりをみせている。新幹線や自動車の設計からゴルフボールの空気抵抗のシミュレーションまで、その応用範囲は幅広い。ところが、このスパコンを30年以上前からすでに利用していた分野がある。航空機産業だ。

旅客機YS-11の開発

戦前、日本の航空技術は世界と肩を並べるほどであった。有名な「零戦」は、その軽量化と空気力学的な洗練により、世界を驚かせていた。しかし、終戦後、GHQによって行われた7年間に渡る航空機開発の禁止措置は、日本の技術を世界から大きく後退させた。開発の禁止が解除された昭和32年、日本は再び航空機の開発に乗り出す。日本初の国産旅客機YS-11である。

風洞実験と安全性の壁

YS-11開発当時、日本には航空機の設計に使えるほどのコンピュータは存在せず、航空機の模型を使った風洞実験のデータを計算尺で手計算していた。そのため、完成したYS-11は、アメリカ連邦航空局の飛行試験をクリアするために1年を要する。計算尺で実験結果を検討する設計手法では、あらゆる可能性に対して安全性を求めるアメリカの基準をクリアすることが難しかったのだ。膨大な計算によって安全性を追求する――。航空機の開発は新たな段階に来ていた。

数値流体力学CFDとスーパーコンピュータ

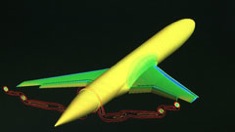

YS-11開発後の1970年代、航空機の開発はコンピュータを用いた新たな手法に向かっていた。コンピュータ上で航空機の飛行状態をシミュレーションする数値流体力学「CFD」である。だが、膨大な計算を必要とするCFDにはスーパーコンピュータの計算力が不可欠だ。この航空機産業の要請から、1977年に国産初のスパコンが誕生する。開発は続き、1993年、日本はついに世界一のスーパーコンピュータを誕生させる。CFD開発初期から研究を行ってきた技術者は「スパコンがなければ、日本の航空機産業は完全に潰れていただろう」と振り返る。

日本の翼が再び空へ

日本には航空機を設計できるスパコンとCFD技術があった。だが、時代は国産旅客機の開発に踏み切れる状況ではなかった。しかし、ようやくYS-11以来の旅客機開発の夢を実現するときが来る。三菱航空機が開発を進めるMRJ(三菱リージョナルジェット)である。MRJは世界で初めて機体のすべてをCFDによりシミュレーションすることで、これまでは風洞実験に頼るしかなかった、離着陸の状態までシミュレーションすることを可能にした。MRJにより、日本の航空機産業は新たなステップを踏み出す。

主な取材先

竹中啓三さん(三菱航空機)

廣瀬直喜さん(元航空宇宙技術研究所)

渡邉國彦さん(海洋研究開発機構)

山本一臣さん(宇宙航空研究開発機構)

池田昭さん (元三菱重工業)

水野洋さん (宇宙航空研究開発機構)

松尾裕一さん(宇宙航空研究開発機構)