実用化された噴火予報

東京都大手町にある気象庁。ここでは関東を中心とした19の活火山を24時間体制で監視している。目的は火山噴火を予報すること。現在気象庁では、噴火が差し迫った場合、それを住民へ伝えるため、噴火情報を公開しているのだ。噴火予報の実用化は、噴火予知研究の大きな成果と言える。

浅間山で始まった噴火予知研究

浅間山に初めて火山観測所が設置されたのは1911年。今年はちょうど100周年にあたる。浅間山では噴火に至る前兆現象が解明され、「いつ」噴火が起こるのかを予測できるようになった。実際、気象庁は、2009年に起こった噴火の直前に噴火警報を出すことに成功した。

100年目の難題

しかし、噴火予報には大きな課題がある。噴火の時期は予測できても、どのような噴火が起きるかを予測することが難しいのだ。火山噴火は、大きな被害が出るマグマ噴火と小規模で被害が少ない水蒸気噴火に分けられる。もしマグマ噴火が起きるなら、被害を防ぐために住民の避難が必要だが、小規模な噴火に留まったときには、避難による経済的な損失は大きい。

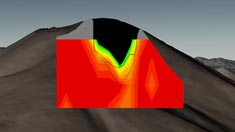

火山を透視する技術

この難題を解決するため、何と火山内部を透視しようという研究が進められている。東京大学地震研究所の田中宏幸准教授が、火山を通り抜けることができるミューオンという素粒子を観測することで、火山内部の映像化に成功したのだ。この技術を用いれば、火山内部のマグマの様子を直接見ることができる。火山の“レントゲン撮影”によって、噴火予知はどのように変わるのか?

主な取材先

飯島聖さん(気象庁地震火山部)

小山悦郎さん(東京大学地震研究所)

武尾実さん(東京大学地震研究所)

藤井敏嗣さん(環境防災総合政策研究機構)

田中宏幸さん(東京大学地震研究所)