土器圧痕研究のもたらすインパクト

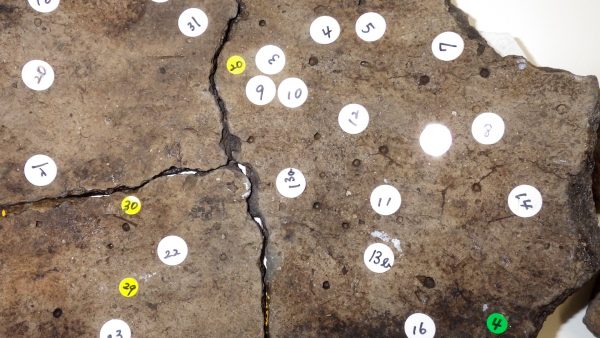

縄文時代のイメージとはどんなものだろうか?道具を使った狩猟と採集で食料を確保し、火をもちいて土器を作り、料理をし、竪穴住居に住んでいる・・・このイメージはおそらく間違っていない。だが近年、こうした縄文観が大きく変わる可能性のある研究が進んでいた。それは、発掘された土器本体の、粘土の表面や内部から見つかる小さなくぼみや空洞の研究で、特に当時の植物のタネや昆虫の死骸などが混ざりこんで残された「圧痕」の研究だ。タネやムシの微細な構造とその形が圧痕として残っており、歯医者などで使うようなシリコンゴムで型取りして電子顕微鏡で観察すると、そのタネやムシの種類の同定をすることができるのだ。そして何よりの強みは、土器と同じ年代、同じ場所に確実にそのタネやムシがあったと言えることで、それは考古学がもつ宿命である「発掘状況によりコンタミネーションが起こり、年代や場所の同定に不確定要素が生じる」問題を、クリアできるという話になる。そんな縄文土器の圧痕から解き明かされる縄文人の暮らしぶりとは、どのようなものだったのだろうか。

圧痕が教科書を書き換える

圧痕から、これまでの定説が覆されることがある。熊本大学大学院の小畑弘己教授は、なんとダイズの圧痕を縄文土器から発見し、“ダイズは弥生時代に稲作とともに伝来した“というこれまでの定説を覆し、縄文時代に栽培ダイズがすであったことを明らかにした。小畑教授は他にも、アズキやエゴマ、カラスザンショウ、コクゾウムシ、果てはゴキブリの卵鞘まで、多岐にわたる圧痕を発見し、縄文人の暮らしぶりを知るための解像度を上げるような、新たな仮説をいくつも打ち立てている。

植物考古学からの圧痕研究

土器圧痕として見つかる種子や果実には、ベリー類や豆類など縄文人にとって有用な植物が多い。縄文人は狩猟と採集に加えて、きちんとした畑には至らないまでも、里山のような植物管理をしていたのではないか、という仮説を立てて検証実験をしている研究者がいる。明治大学黒耀石研究センターおよび金沢大学古代文明・文化資源学研究所に所属する佐々木由香特任准教授は、例えば竪穴住居の土屋根をルーフガーデンに見立て、野生種のダイズがうまく育つかどうかなどの実験をしている。実際に自分たちで検証してみることで初めて見えてくるものがあるのが、植物考古学の醍醐味だという。

土器はどこで作られたのか?

圧痕という動かぬ証拠を手掛かりにすると、土器がそもそも縄文集落のどの場所で作られたのか?という謎にもアプローチができるという。帝京大学文化財研究所の櫛原功一准教授は、「集落の広場の真ん中で女性が縄文土器を作った」というこれまでの想像図に疑問をいだいてきた。ある特殊な状態の竪穴住居の中から、縄文土器とその原料となる粘土塊が発掘されたことで、櫛原准教授は「縄文土器は竪穴住居の中で作っていた」と考えるのだが、その根拠とは?

偶然?意図的?多量混入圧痕

奇妙な圧痕も見つかっている。それは意図的としか思えない、ある特定の種類のタネやムシが大量に封じ込まれたような土器圧痕だ。ひとつの土器の中に、数千点のタネや、500匹ものムシがなぜ練りこまれたのか?なにか特別な儀礼や祭祀や呪術に使われたのだろうか?熊本大学大学院のイスラエル助教とともに、画像認識AIによる圧痕同定プログラムの研究を進める小畑教授は、そのどれをも否定し、ある仮説を語り出す。土器圧痕が新たな縄文人像を浮かび上がらせ、コンピューター・サイエンスがそれを加速する。

主な取材先

小畑 弘己さん(熊本大学大学院)

佐々木 由香さん(金沢大学 古代文明・文化資源学研究所/明治大学黒曜石研究センター)

櫛原 功一さん(帝京大学文化財研究所)

佐野 隆さん(茅ヶ岳歴史文化研究所)

メンドンサ・イスラエルさん(熊本大学大学院)