「遺伝子のスイッチ」

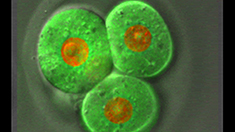

私たちの体を作るすべての細胞は全て同じ遺伝子を持っている。しかし、なぜ脳や皮膚や様々な臓器を作り出すことができるのだろうか?そこには遺伝子の働きをコントロールする「エピジェネティクス」が関係していた。そしてそのスイッチの働きを三毛猫の色の表れ方に見ることができるという。その多様性を生み出すメカニズムとは?

卵子と卵子で生まれたマウス!?

哺乳類は本来、精子と卵子が受精することで生まれるが、2004年に東京農業大学で「かぐや」と名付けられたマウスは、卵子と卵子から生まれたと発表され、世界中を驚かせた。そこには精子と卵子の違いをエピジェネティクスの仕組みから読み解き、受精を成功させたプロセスがあった。その驚くべき発見に迫った。

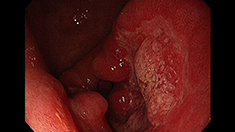

がんの超早期発見を実現させるエピジェネティクス

日本人に発症の多い胃がん。慢性炎症がなぜがんを引き起こすのか分かっていなかったが、エピジェネティクスの視点からその関係性を明らかにしたという。がんへのアプローチ方法をも変える、そのエピジェネティクスな視点とは?

第二のヒトゲノムプロジェクト

次世代シーケンサーと呼ばれる遺伝子情報を解読する装置の登場で、近年めざましい遺伝子構造の解析を可能にしている。さらに「ヒストン修飾」というエピジェネティクスに重要な役割を果たしている現象の解析も可能にする質量分析装置の登場で研究が世界中で加速しているという。エピジェネティクスはこれから私たちにどのような未来をもたらそうとしているのだろうか!?

主な取材先

久保充明(理化学研究所)

佐々木裕之(九州大学)

牛島俊和(国立がん研究センター)

河野友宏(東京農業大学)

油谷浩幸(東京大学)