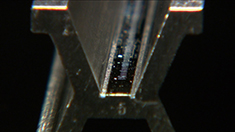

1メートルの再定義がもたらしたテクノロジーの発展

かつては金属の棒に目盛を刻んだ“メートル原器”によって定義されていた1メートル。それから二度の再定義が行なわれ、現在は「光が真空中を2億9979万2458分の1秒に進む距離」と定義されている。定義の変遷の中で、その精度も1000倍とより精密な物へと変わってきた結果、半導体産業を始めとするナノテクノロジーの分野で飛躍的な発展をみた。定義が変わるということは、テクノロジーの発展と密接な関係にあった。

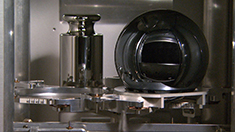

120年ぶりに変わろうとしている1キログラムの定義

1キログラムの定義は1889年に“キログラム原器”により定義されて以来、現在までおよそ120年以上変わることなく用いられてきた。しかし、このキログラム原器ではその年月の中で“物質で作られたゆえの質量の変化”という問題が起きている。そこで今、国際プロジェクトによる、時間経過によって変化することのない“基礎物理定数”を用いた新たな定義を生みだす研究が進められている。世界の技術の粋を集めて作られようとしている究極の1キログラムはどのように生み出されようとしているのだろうか?

現在の“1秒”を定義するセシウム原子時計

かつて人類は、太陽の動きや振り子の繰り返される動きを数える事で時間を計ってきた。そして現在、1秒という時間の定義は、セシウム133という原子の持つ固有の周波数によって決められているという。原子の持つ周波数で時間を計るとはどのようなことなのか。そして、原子を用いた原子時計の登場によって生み出された、従来の時計からは想像もつかない技術とは。

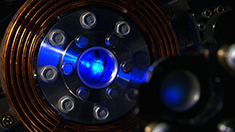

新たな超精密な1秒を生みだす“光格子時計”

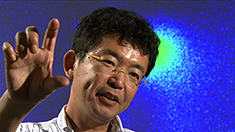

セシウム原子時計によって定義される現在の1秒が、新たな時計の登場によって、より高精度なものへ変わる可能性が出てきている。その時計は、これまでの原子時計の1000倍の精度を可能にする “光格子時計”。この新たな時計がもたらす究極の1秒が“時空のゆがみ”を捉え、時計の概念すらも変えるという。光格子時計とは一体どのような時計なのだろうか。そして、超精密な1秒が拓く新たな世界とは。

主な取材先

平井亜紀子さん(産業技術総合研究所)

藤井賢一さん(産業技術総合研究所)

花土ゆう子さん(情報通信研究機構)

香取秀俊さん(東京大学)