ゲノムが擬態を解き明かす?

アゲハチョウの仲間は、実は擬態のデパートだ。若い幼虫は「鳥のフン」に擬態し、脱皮後は「緑の植物」に擬態し、さなぎでも「枝の色」に合わせて擬態し、チョウになってからは他の「毒チョウ」の模様そっくりに擬態して鳥から身を守っている。ようやく擬態の模様を作る遺伝子の正体がつかめそうになってきた!

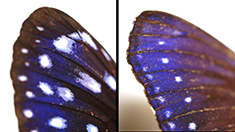

ミクロの構造まで真似られる!?

タマムシやモルフォチョウの青い金属光沢色は、色素ではなくミクロな構造によって光が干渉して見える特別な色で、「構造色」という。そんな構造色を持つ毒チョウに擬態している無毒のチョウがいる。「もしかすると、翅のミクロ構造を擬態しているのでは?」そんな思いで調べてみると・・・

寄生虫は擬態のプロ!

他の生き物の体内でのうのうと生きる寄生虫は、擬態のスペシャリストだという。なぜなら宿主側からの攻撃を受けないように、何らかの方法で免疫システムをだましているからだ。いまだに世界中で多くの犠牲者をだしている熱帯熱マラリアもそのひとつだ。人類の夢とも言われるマラリアワクチンはできるのか?

匂いまでも擬態する!?

アリは感覚センサーのかたまりのような昆虫で、「地上の王者」とも言われ、他の昆虫にとっても恐ろしい天敵のひとつだ。そんなアリのセンサーを完全にだましてしまうシャクトリムシが見つかった。そのとんでもない手法とは?

騙される側の戦略

虫を餌にする生き物たちも、だまされてばかりではない。中南米に棲むサルたちの中には、環境に擬態してカムフラージュするような昆虫を見破ることができる、ある色覚を持つものがいるという。果たしてそれは新しい進化なのだろうか?

主な取材先

秋野順治 教授(京都工芸繊維大学 資源昆虫学)

河村正二 教授(東京大学大学院 適応進化遺伝学)

齋藤彰 准教授(大阪大学大学院 精密科学専攻)

藤原晴彦 教授(東京大学大学院 遺伝システム革新学)

堀井俊宏 教授(大阪大学微生物病研究所 分子原虫学)