アメリカ人の日本研究者が書いた

“日本と日本人がよく分る”

目からウロコの日本学!

“日本と日本人がよく分る”

目からウロコの日本学!

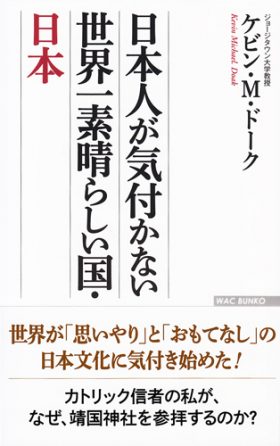

ジョージタウン大学で日本の近代思想を中心に、広く近代日本史を教えているのが、著者のケビン・ドーク氏である。ドーク氏はいまから40年ほど前の1977(昭和52)年に、交換留学生として長野県の県立上田東高校にやってきた。そして、このときの体験により、「日本を勉強するために、日本にいま一度戻る機会を探すために」、大学進学を決意した。それほど、彼にとって日本体験は印象的だったのだ。ドーク氏は大学進学後、東京大学と立教大学に留学し、シカゴ大学の大学院に進み日本研究に邁進した。

本書は、そんなドーク氏のいわば、“日本体験・観察記”である。特に日本人自身が気付いていない「日本の良さ、強味・弱味、天皇とは何か、そして、日本は世界のなかでどんなポジションにあるのか、世界は日本に何を期待しているのか、また、日本は世界に対して何ができるのか」等を日本人に分かり易く教えてくれる。

著者プロフィール

ケビン・M・ドーク(Kevin Michael. Doak)

ジョージタウン大学教授。

1960年、アメリカ生まれ。高校時代に日本に留学し、東京大学、立教大学、甲南大学などで日本近代史やナショナリズムを研究。1982年、イリノイ州クインシー・カレッジ卒業。1989年、シカゴ大学大学院で博士号取得。日本近代思想史専攻。著書に『大声で歌え「君が代」を』(PHP研究所)がある。

目次

まえがき

第1章 十七歳の日本体験記

- 特急「あさま」に乗って冒険の旅が始まった

- 訪日前に日本語を勉強したのはわずか一時間

- 「剣道か柔道をやらなければならない」という脅迫観念

- 柔道を経験すれば「力」というものが理解できる

- 親切な人たちは戦争経験者だった

- 学生服を着て修学旅行に参加した思い出

- 初めて魚がおいしいと知った日

- ホストファミリーは三回変わった

- 「日本に戻る機会を探すために大学に進もう」

第2章 日本のナショナリズム

- 近代日本には二種類のナショナリズムがあった

- 「隠されたナショナリズム」

- 二十世紀に入って、日本とドイツは違う道を進んだ

- 日本で民族主義が敗北した理由

- 戦後、左派と右派の民族主義者に共通する側面があった

- 民族主義とアジア主義は基本的に矛盾している

- 明治維新はナショナリズムの勝利だったのか

- 日本の近代化はまだ終わっていない

第3章 「天皇」「靖國神社」「奇跡の経済成長」

- 天皇とローマ教皇はよく似ている

- 「天皇制はとんでもない悪魔のシステム」

- 靖國神社の英霊はカトリックでは聖人

- 「靖國神社に参拝すべきだ」と布告したカトリック教会

- カトリック教徒はイギリス国王になれない

- 戦後の経済復興を成功させた二つの要素

- 明治期の日本は自分の力で立ち上がった

- 日本と中国の区別がつかないアメリカのエリート

- 安倍総理の「七十年談話」は流れを変えた

第4章 アメリカを蝕む病

- 「個人の欲望ばかり」が蔓延するアメリカ社会

- アメリカが孤立主義に走ったら世界は……

- オバマ政権で貧困問題と人種問題が悪化した

- オバマ大統領を批判したくないアメリカのメディア

- リベラルなメディアはヒラリー・クリントンを勝たせたい

- フェミニズムにどんな害があるのか

- 左翼もナチスも「自然」を敵にして戦った

- 「悪を取り除ける」と信じる共産主義と進歩主義の思い上がり

第5章 日本の長所と弱点

- 真実より気持ちが大事な日本人

- 天皇を尊敬したカトリック信者

- 日本人の道徳を意識して伝えなければならない時代

- 日本の弱点は理性的、論理的に考えないところにある

- 憲法第九条が憲法の目的と矛盾することは許されない

- 近代国家のなかで日本は最も寛容な国だ

- 「思いやりがわかれば、日本がわかる」

- 国際社会では積極性と英語力が必要だ

- 日本人の「日常的な美意識」は凄い

- 町人国家も侍国家もいらない、普通の国家に!

エピローグ 家族が見た日本

- 「新聞を読むビジネスマン」が「東京の原風景」

- 妻は日曜日の夜に必ず「サザエさん」を見る

- ふるさとはマーク・トウェインの世界

- 帝都・東京と古都・京都

- 金閣寺で家族写真を撮るのがドーク家の恒例行事