こんにちは。たけPです。

11月21日~23日の3日間で平成最後の「自衛隊音楽まつり」が行われました。

長年会場で使われてきた日本武道館も老朽化による大改修で、来年度以降は会場が変わるそうです。

「自衛隊音楽まつり」は陸海空自衛隊に所属する音楽隊が武道館に集結し、演奏を披露します。

音楽隊以外にも、防衛大学校儀仗隊のファンシードリルや自衛太鼓の演舞も人気です。

近年演奏される曲目はPOPSを中心に誰もが聞いたことがある音楽ばかりなので、初めての人でも楽しめるようになっています。

そんな自衛隊音楽まつりの様子を私が撮ってきた画像と映像と共にお楽しみください。

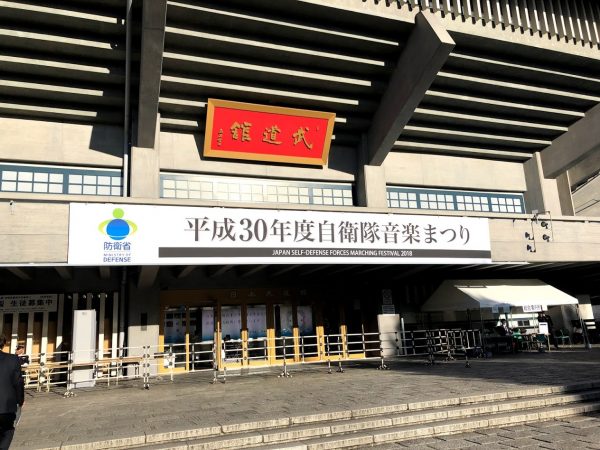

日本武道館の正面玄関には「自衛隊音楽まつり」の大きな看板が掲げられています。

オープニングの演出は毎年ドキドキします。今年は映画「シン・ゴジラ」から「Who will know」の演奏で幕開けしました。あの、ゴジラが「内閣総辞職ビーム」を発したときに流れる絶望感あふれるBGMです。

そしてオープニングにもかかわらず「消灯ラッパ」が演奏されるという不思議な幕開けでした。

特別儀仗隊による「国旗入場・国家演奏」は一糸乱れぬ行進と厳かな雰囲気を作り出します。

その後、各音楽体の個別演奏と進んで行きます。

個人的に鳥肌が立ったのは陸上自衛隊中央音楽隊と特別儀仗隊との合同演奏。

演目は黛敏郎作曲の行進曲「祖国」とルルー作曲の「陸軍分列行進曲」です。これぞミリタリーバンドというべく力強い演奏でした。

海上自衛隊の演奏では2人のヴォーカリストが初共演。右はおなじみ東京音楽隊の三宅由佳莉さん。

左は横須賀音楽隊の中川麻梨子さん。ミュージカル風の三宅さんとオペラ風の中川さんの異なる声質のハーモニーは聴き応えがありました。

音楽まつりには毎年海外からのゲストバンドが出演します。

毎年、在日の米陸軍と海兵隊の音楽隊が参加し、更に今年はフランス海軍所属の軍楽隊、シンガポール軍軍楽隊が参加し、会場を盛り上げました。

防衛大学校儀仗隊は毎年工夫を凝らしたファンシードリルで会場を湧かせます。5kg近い銃をグルングルン振り回します。

圧巻は自衛太鼓。ものすごい数の和太鼓がフロア一面に置かれ、鍛え上げられた自衛官が叩くその音圧と迫力には圧倒されます。

フィナーレは全部隊揃っての演奏。今年話題となったのは音楽隊所属のヴォーカリスト(声楽担当)が全員揃ったことでしょうか。

甲子園の入場行進で使われる「栄冠は君に輝く」で退場していくのも不思議な感じがしました。

最後にトランペットによる「消灯ラッパ」が流れ、例年通り、隊長の敬礼で幕を閉じました。

来年は代々木体育館で開催を予定しているとのことです。

音楽まつりを見るためには高い倍率の抽選で当たらないといけないので、簡単に見られるものではありませんが、ぜひ皆様も応募してみてください。